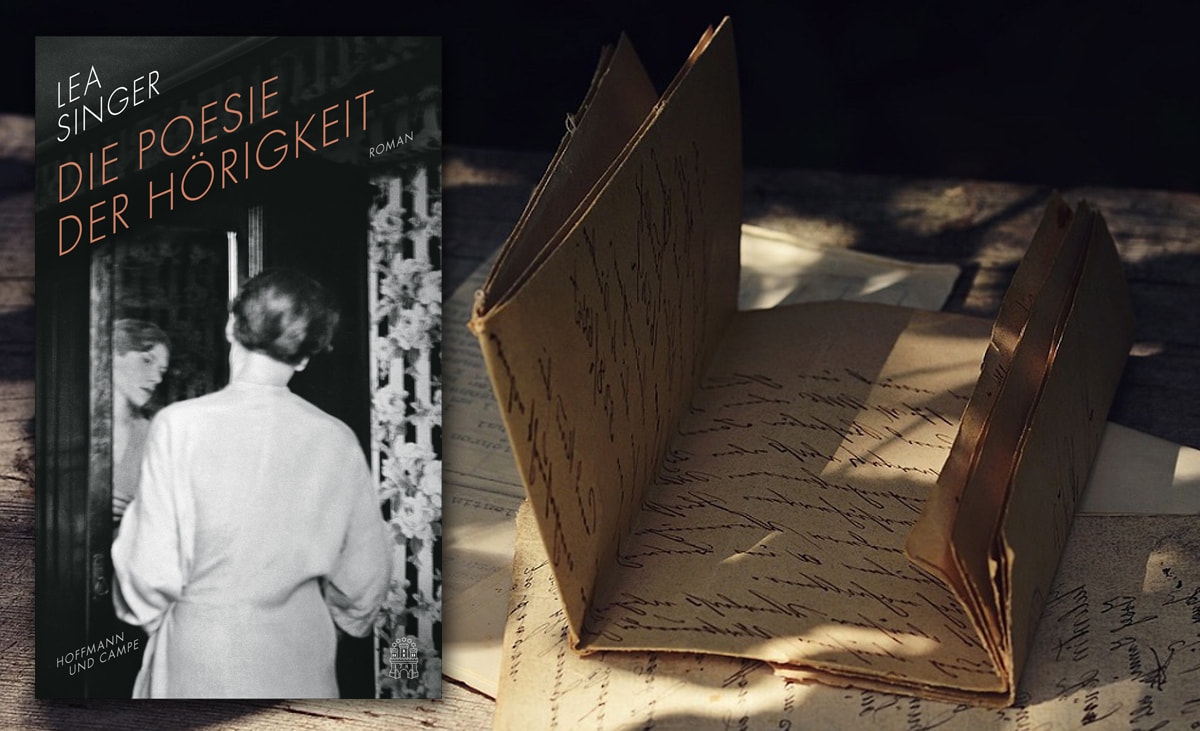

Elisabeth-Joe Harriet als Olga Schnitzler und Beatrice Gleicher als Berta Zuckerkandl.

Idee, Text und Regie: Elisabeth – Joe Harriet

“ Schon als junges Mädl mischten Sie sich in Männergespräche, wussten alle um sie herum zu faszinieren. Wie machten Sie das nur?“ fragt Olga Schnitzler ein wenig neidisch und ein ganz kleines Bisserl eifersüchtig Berta Zuckerkandl. – Ein leichtes Schmunzeln, unmerkliches Achselzucken und die uneitle Antwort: „Ich bin in einer weltoffenen Familie aufgewachsen. Wir Kinder waren gewohnt, an den Gesprächen der Erwachsenen teilzunehmen. Und da ging es meist um Politik und Kunst.“

Elisabeth-Joe Harriet als Olga Schnitzler in einem roten Gehrock und streng zurückgekämmten Haaren führt das Gespräch geschickt, diskret, gibt sehr bald die Führung an Berta ab. Beatrice Gleicher als Berta Zuckerkandl, in einem jugendstilartigen Umhang, die Haare zu einem üppigen Knoten gekämmt, erzählt mit lebhaftem Geist, Humor und sehr viel Empathie für die Figur Details aus dem Leben dieser interessanten Frau.

Flüssig, als stünden sie nicht auf einer Bühne, unterhalten sich da zwei Damen, reden über Politik, das Leben, die Männer und wie es war, damals, so um 1900, eine selbständige, kluge Frau gewesen zu sein. Und unmerklich gleiten sie ins Präsens, sprechen sich mit einem vertrauten Du an, das Geschehen wird gegenwärtig. Fasziniert hört man Bertas Erinnerungen zu: Über ihren Vater Moritz Szeps, Herausgeber des „Neuen Wiener Tagblatts“ und Freund des Kronprinzen Rudolf. Sie begleitet ihren Vater auf all seine Reisen, protokolliert die Gespräche und Geschehnisse. Mit den „Großen“ der Weltbühne zu sprechen, ist ihr selbstverständlich. Ohne Scheu heckt sie mit George Clémenceau, dem späteren Ministerpräsident Frankreichs, die bösesten Scherze aus, bezaubert ihn so sehr, dass er einen Brief an sie mit den Worten endet: “ A toi, Ma vie! Sie heiratet mit 22 Jahren den Anatomieprofessor Emil Zuckerkandl, führt wie schon ihre Mutter einen Salon, wo sich alles, was in Wien Rang und Namen hat und nur einen Hauch von künstlerischer Verrücktheit aufweisen kann, trifft. Während des Ersten Weltkrieges tritt sie als Vermittlerin zwischen Frankreich und Österreich auf, wird in Österreich deswegen sogar der Spionage verdächtigt. Doch all ihre Friedensbemühungen sind umsonst. Österreich ist nach 1918 am Ende, Tausende Kinder verhungern. Da schreibt sie, von einem tiefen Gefühl des Mitleidens um das Schicksal der Kinder geleitet, einen zu Herzen gehenden Brief an George Clémenceau und bittet ihn, der inzwischen Österreich als Feind betrachtet, um Hilfe. Und die Hilfe kommt.

Als Beatrice Gleicher als Berta Zuckerkandl diesen Brief, den Harriet aus den Tiefen der Nationalbibliothek ausgegraben hatte, vorliest, wird es still im Raum. Sie selbst und viele der Zuhörer kämpfen mit den Tränen. So nah ist die Vergangenheit, so direkt in die Seele eindringend!

1938 muss Berta Zuckerkandl Wien fluchtartig verlassen. Über Paris reist sie nach Algier, wo sie bis 1945 lebt. Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches kehrt sie nach Paris zurück, wo sie am 16. Oktober 1945 stirbt.

Dieses intime Gespräch zwischen zwei höchst interessanten Frauen sollte man nicht versäumen. Die nächsten Termine:

6. Oktober , 10. November, 8. Dezember 2019, 12. Jänner, 9. Februar, 8. März, 19. April 2020 jeweils sonntags um 15 Uhr im Steigenberger Hotel Herrenhof, Herrengasse 10.

Anmeldungen: 0676/899 68 050 oder per E-Mail: sylviareisinger@aon.at

Alle Informationen zu Elisabeth – Joe Harriets Aktivitäten: http://www.elisabeth-joe-harriet.com

Beatrice Gleicher ist die Gründerin der Theatergruppe „KUNSTSPIELEREI“ und spielt u.a. Berta Zuckerkandl im Stück „Berta Zuckerkandl -Willkommen in meinem Salon“. Ab 9. November 2019 hat ihre neue Produktion „Ankunft. Heute. Hedy Lamarr“ im Palais Schönburg Première http://www.kunstspielerei.com