Durch ihre sensible Sprache und die intensiven Recherchen gelingt es Margret Greiner immer wieder, in die Tiefen einer Persönlichkeit hinabzutauchen. Es sind die mutigen Frauen, die ein Leben außerhalb jeglicher Norm führten, die Margret Griener in ihren Romanbiografien lebendig werden lässt.

Elisabeth Gerhardt wächst in einer gutbürgerlichen Familie auf, bekommt die beste Erziehung. Sie ist schön, aber völlig uneitel. Sie ist begabt, ohne damit aufzutrumpfen. Später, in ihrer Ehe mit dem Maler August Macke, wird sie seine Beraterin, Muse und Mitgestalterin werden, ohne je auch nur ein Zipfelchen vom Ruhm für sich zu beanspruchen. Deshalb ist es gut, dass Margret Greiner diese Lichtgestalt an das „Licht der (breiten) Öffentlichkeit“ hebt. Wie schon in ihren anderen Romanen nutzt sie ihr übervolles Wissen und stülpt es gleichsam als unsichbaren Mantel um die Figur Elisabeths. Nur manchmal, besonders in den ersten 70 Seiten, werden die Details über das Stadium des Verliebtseins zu häufig und überschwänglich. Ja, man hat schon begriffen, dass August Macke und Elisabeth Gerhardt füreinander bestimmt waren, wie das so allgemein heißt. Aber da wird halt ein bisserl viel gejubelt, gesungen, Gedichte vorgetragen. So manche Leserin (ich zum Beispiel) denkt dabei, dass es genug sei.

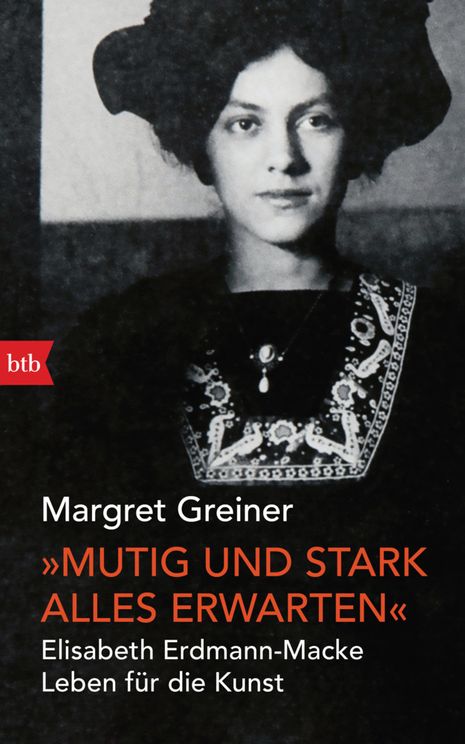

Aber dann, als das Leben von Elisabeth – nun schon lange Macke, gut verheiratet und Mutter zweier Söhne – Stärke abverlangt, als ihr geliebter August 1914 an der Front fällt, da besiegt Elisabeth die Trauer und Margret Greiner die liebliche Sprache. Elisabeht sagt sich täglich vor: dass sie für die Familie, die Freunde, die sie brauchen, da sein muss. Und vor allem sorgt sie sich um das Werk ihres Mannes, das geschützt werden muss. Ab diesem Zeitpunkt wird aus der heiter durchs Leben zwitschernden und musizierenden Elisabeth Macke eine zupackende Erdmann-Macke. Denn sie hat beschlossen, ihre Söhne brauchen einen Vater, sie einen Mann im Haus. Kurzum sie heiratet Mackes besten Freund Lothar Erdmann, bekommt von ihm einen Sohn und eine Tochter. Doch Lothar leidet an Depressionen, ist unsicher, fühlt den übergroßen Einfluss, den August Macke auch nach seinem Tod auf die Familie hat. Elisabeth ist diejenige, die das Leben packt. Als ihr über alles geliebter Sohn Walter an einer schweren Krankheit srribt, auch da findet sie wieder zu sich. Sie ist Zentrum, lenkt ihre Familie durch die Wirren des 2. Weltkrieges und überwindet auch den Tod ihres zweiten Mannes und ihres Sohnes Wolfgang. Sie bleibt stark, widmet sich der Rezeption der Bilder ihres Mannes, organisiert Ausstellungen, erlangt spät, aber doch als „Witwe Mackes“ eine Berühmtheit, die sie mit Genugtuung erfüllt, weil endlich nach langen Kämpfen das Werk August Mackes den Stellenwert in der Kunstszene bekommt, der ihm gebührt. Sie starb im März 1978 im neunzigsten Lebensjahr.

Margret Griener liefert nicht nur eine dichte Biografie, sondern entwirft zugleich auch ein weit umfassendes Porträt der Zeit von 1900 bis 1978, also fast eines Jahrhunderts. Sie forschte unermüdlich alle Freunde aus, die mit Elisabeth und August innigen oder auch nur losen Kontakt hatten, verfolgt alle Spuren der Künstler und Literaten, die für das Kunstgeschehen rund um August Macke relevant waren. Die erste Hälfte des Buches ist fast mehr ein Buch über Macke, seine Art,das Leben und die Kunst zu sehen, als über Elisabeth. Insgesamt schuf Margret Greiner weit mehr als eine Biografie, fast schon ein Kompendium an lebensvollen Zeugnissen aus dieser Zeit.,

http://www.btb-verlag.de

Margret Griener liefert nicht nur eine dichte Biografie, sondern entwirft zugleich auch ein weit umfassendes Porträt der Zeit von 1900 bis 1978, also fast eines Jahrhunderts. Sie forschte unermüdlich alle Freunde aus, die mit Elisabeth und August innigen oder auch nur losen Kontakt hatten, verfolgt alle Spuren der Künslter und Literaten. Das Buch ist mehr als eine Biografie, es ist ein Kompendium an lebensvollen Zeugnissen aus dieser Zeit.,

http://www.btb-verlag.de